- 20251

- 20231

- 20223

- 20201

- 20191

- 20188

- 201711

- September1

- Juli1

- Juni2

- März1

- Februar6

- Pressespiegel

- 2016: Sondierungsgrabung am Grünanger: Bombentrichter verifiziert

- 2015: Grünanger ist archäologische Bodenfundstelle

- Basisinformationen in Medien

- Unser Anliegen

- 2016: Vortrag: "Überwiesen vom Lagerarzt: Zwangsarbeiterinnen des Lager Liebenau als PatientInnen der Grazer Universitäts-Frauenklinik"

- 20165

- 201513

- August1

- Juli1

- April10

- 2015: Gedenkfeier am Yom HaShoa Tag: "70 Jahre Holocaust in Liebenau 70 Jahre Befreiung von Ausschwitz"

- 2015: Vortrag: "Präkeres Wohnen am Grünanger"

- Gedenkfeier am Yom HaShoa-Tag

- 2015: Tagung: "Und wenn der Krieg vorbei ist ...?"

- 2015: Vortrag: „Das Russenlager in Liebenau“

- 2012: Vortrag: "Das Lager Liebenau"

- 2011: Gedenksymposium: "Von der NS-Medizin zur Biopolitik"

- 2007: Vortrag: „Erbkranke“ und „Ostarbeiterinnen“ zwischen nationalsozialistischer Politik und gynäkologischer Forschung

- Studie: “Wohn- und Lebensbedingungen marginalisierter Bevölkerungsgruppen am Grünanger"

- 2014: Gedenkveranstaltung anlässlich der ermordeten ungarischen Juden in der Dult

- März1

- 20142

- 20136

- 20071

Gedenkinitiative Graz-Liebenau

An die Stelle der Vergangenheitsbewältigung ist immer klarer die Vergangenheitsbewahrung getreten. Sie beginnt mit der Einsicht in die Unbeendbarkeit der Schuld und die Irreparabilität des Schadens, für den es keine Wiedergutmachung und Versöhnung gibt - nur die Solidarität in der Erinnerung.

Wir organisieren

- Wir wollen hunderten jüdischen und anderen Opfer des NS-Regimes gedenken, die im ehemaligen ZwangsarbeiterInnenlager Liebenau den Tod fanden. Indem wir die Erinnerung an die schrecklichen Geschehnisse bewahren und die Diskussion darüber in der Öffentlichkeit aufrechterhalten, wird die geschichtliche Verbindung zur Gegenwart hergestellt. So ist die 1948 verkündete Erklärung der Menschenrechte durch die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen eine direkte Reaktion auf die Schrecken des 2. Weltkriegs und den Holocaust.

- Wir wollen, dass mehr als siebzig Jahren nach diesen Verbrechen im heutigen Wohngebiet Grünanger eine dem Anlass entsprechende Gedenkstätte mit einem Museum errichtet wird, welches auch die Dimension des „Lagerarchipels Liebenau“ für rund zehntausende ZwangsarbeiterInnen veranschaulicht.

- Wir wollen, dass die Suche nach Mordopfern durch archäologische Forschungen erfolgt, sodass die Bebauung des Gebietes mit Sozialwohnungen nicht in der Nähe oder auf möglichen Grabstätten erfolgt. Zeithistorische Forschungen sollen das spärliche Wissen über die Lebensumstände der Lagerinsassen und die Verbrechen der TäterInnen der Grazer NS-Verwaltung und des Steyr-Daimler-Puchwerkes vertiefen.

- Wir treten gegen jegliche Verharmlosung der Verbrechen des NS-Regimes und gegen alle Formen von Diskrimierung, Rassismus und Antisemitismus auf.

- Um diese Ziele zu erreichen, wenden wir uns an die Öffentlichkeit, organisieren Veranstaltungen und arbeiten mit anderen Organisationen und Bildungseinrichtungen zusammen.

Wir gedenken

- der im Lager Liebenau ermordeten Jüdinnen und Juden, die in den letzten Kriegstagen im April 1945 in Todesmärschen von der ungarischen Grenze zu Tausenden durch Graz ins KZ Mauthausen getrieben wurden. 1947 wurden am Grünanger aus einem Massengrab in der Nähe der Mur 53 Opfer geborgen, ermordet von Werkschutz und SS. 1992 fand man zwei Opfer beim Neubau des Kindergartens in der Andersengasse. Die Grabstätten unzähliger weiterer Opfer sind nicht bekannt.

- der abertausend russischen Kriegsgefangenen, die 1941 in die Steiermark gelangten. Die meisten wurden durch Nahrungsentzug und Nichtbehandlung ihrer Krankheiten ermordet. Wie viele Opfer in der Nähe des „Russenlagers“ (Freizeitzentrum Auwiese) begraben liegen, ist unbekannt.

- der tausenden Arbeitssklaven aus ganz Europa, die am Grünanger, im Lager Neudorf, im Zwangsarbeitslager Thondorf und "Russenlager" gefangen waren und für die Steyr-Daimler Puchwerke arbeiten mussten.

- der Frauen, an denen im Lager Liebenau und in der Grazer Frauenklinik Zwangsabtreibungen vorgenommen wurden und grausamen medizinischen Experimenten ausgesetzt waren.

Einladung zur Gedenkveranstaltung

DO 24. April 2025, 18.00 Uhr

Jugendzentrum am Grünanger

Trotz des militärischen Zusammenbruchs der Wehrmacht in der Schlacht um Wien vom 5. bis 13. April 1945 setzten nationalsozialistische Stellen, unter der Leitung von Gauleiter Siegfried Uiberreither in Graz, die Verfolgung und Ermordung ungarischer Jüdinnen und Juden fort – mit Unterstützung von Angehörigen der SS-Division „Wiking“, der ukrainischen SS, des Volkssturms und der Hitler-Jugend.

Die Todesmärsche begannen Ende März an der ungarisch-burgenländischen Grenze und führten über Rechnitz und Fürstenfeld nach Graz, auch in das Zwangsarbeiterlager Liebenau. Von dort wurden die Gefangenen über das Gaberl und den Präbichlin Richtung Mauthausen getrieben. Im Lager Liebenau wurden nachweislich 53 schwerkranke und als „marschunfähig“ eingestufte Personen von Wachmannschaften und dem Werkschutz der Steyr-Daimler-Puch-Werke ermordet. Etwa 200 weitere wurden über den Puchsteg in die SS-Kaserne Wetzelsdorf verschleppt, dort in Bombentrichtern erschossen und verscharrt.

Insgesamt waren zwischen 10.000 und 12.000 ungarische Jüdinnen und Juden in Liebenau und vermutlich in weiteren Lagern, darunter Thondorf und Andritz, interniert, bevor sie nach Mauthausen deportiert wurden. Der letzte dokumentierte Transport verließ Graz mit rund 500 Menschen am 26. oder 28. April 1945.

Programm

18.00 Uhr | Jugendzentrum Grünanger

Theyergasse 22, 8041 Graz

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG

MR Dr. Rainer Possert, Obmann der Gedenkinitiative

Bürgermeisterin Elke Kahr

MUSIKALISCHER BEITRAG – J. S. Bach – Allemande & Sarabande Es-Dur BWV 1011

Marcel Leczky, Masterstudent von o. Univ.-Prof. Dr. Kerstin Feltz (KUG Graz)

VORTRAG UND DISKUSSION

Die Bedeutung der Archäologie in der Erinnerungskultur – Schwerpunkt Lager Liebenau

Dr.in Eva Steigberger, stv. Leiterin der Abteilung Archäologie, Bundesdenkmalamt Wien

MUSIKALISCHER BEITRAG – Benjamin Britten –Lamento & Marsch

LESUNG: Zeitzeugenberichte aus dem Lager Liebenau

Mag. Uschi Possert

MUSIKALISCHER BEITRAG – Benjamin Britten – Canto Terzo & Moto perpetuo

GEDENKGEBET – El male rachamim – Zum Gedenken an die Opfer des Holocaust

Vorgetragen bei der Erinnerungstafel im Maria-Cäsar-Park

Hofrat Dr. Heinz Anderwald, Mitglied der Jüdischen Gemeinde Graz

Die Veranstaltung wird unterstützt von den Gemeinderatklubs der Grazer Grünen, KPÖ und SPÖ.

Wir kamen in das Lager Liebenau. Es war ein Todesgehöft, die SS brachte die Juden um, man sagte: Aus diesem Lager kommt man nur als Leiche heraus.

Fülöp Klein, 12.–25. April 1945 im Lager Liebenau

pdf-Einladung-Gedenken-2025.pdf

Herunterladen

Achtung: Diese Datei enthält unter Umständen nicht barrierefreie Inhalte!

pdf, 320.1K, 11-04-2025

„Erinnern hat kein Ende - die Wahrheit über den Holocaust in Graz ist zumutbar!“

Der Mord an rund sechs Millionen JüdInnen, Roma, Sinti, Homosexuellen, Behinderten darf einfach nicht vergessen werden. Das Mindeste, das wir Nachfahren tun können ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass diesen Opfern die Würde zurückgegeben wird.

Und das gibt zu denken:

Noch nie war die FPÖ von so vielen Burschenschaftern durchsetzt wie heute. 17 der 51 Abgeordneten (33 Prozent) gehören deutschnationalen Verbindungen an, fünf der neun Landeschefs sind dabei. Im Parteivorstand haben sie die Absolute.

4000 deutschnationale Burschenschafter soll es in Österreich geben (Kl.Ztg., 26.1.2018), Experten sprechen von 150 Korporationen und anderen Gruppierungen. Hochburgen der Burschenschaften sind die beiden Uni-Städte Wien und Graz.

Wie wichtig es daher ist, die geschichtliche Verbindung zur Gegenwart herzustellen, zeigen Hass, Hetze und Extremismus, die nicht nur mehr den rechten Rand betreffen, sondern sich in die Mitte der Gesellschaft ausgebreitet haben. Rechtsextreme Medien wie die z. B. „Die Aula,“ rechte Burschenschafter und immer mehr nationale und regionale PolitikerInnen machen antidemokratische, fremdenfeindliche und antisemitische Äußerungen salonfähig und sind dabei, demokratische Grundprinzipien zu unterwandern.

So ermöglichen auch Gedenkveranstaltungen - vor allem jungen Menschen - sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und mahnen, gegenwärtigem Antisemitismus und Extremismus entgegenzutreten.

Informationen

Zeittafel Lager Liebenau

- 1940

- Errichtung des Lagers für so genannte „Volksdeutsche Aussiedler“ aus dem Donauraum von der „Volksdeutschen Mittelstelle“

- 1941

- Verkauf an das Steyr-Daimler-Puch-Werk (Motoren, Getriebe, Panzerteile) als Lager für 5000 ZwangsarbeiterInnen und Sammellager für Menschen aus anderen Lagern in der Nähe („Russenlager“, „Strafarbeitslager Thondorf“, „Lager Neudorf“)

- 1945

- Graz ist die Organisationszentrale des Todesmarsches ungarischer JüdInnen. Erste Transporte von Jüdinnen und Juden in das Lager Liebenau erfolgen zu Ostern 1945. 7000 bis 9000 Personenwerden Richtung Mauthausen getrieben, am 4. April sind es an die 7000 Menschen. Hunderte wurden in Graz ermordet und in Bombentrichtern verscharrt.

- 1945

- Verkauf des Lagerareals „mit allen Altlasten“ an die Stadt Graz. Unterbringung von deutschen Flüchtlingen, später Barackensiedlung für Arme.

- 1947

- „Liebenauer Prozess“ und Exhumierung von 53 Opfern. An den Morden beteiligt waren Gestapo, SS und Werkschutz des Puch-Werks. Drei Täter werden zum Tod verurteilt und hingerichtet - esgibt keine weiteren Gerichtsverfahren.

- 1991

- Beim Neubau des städtischen Kindergartens in der Andersengasse 49 werden im „Lagerareal“ zwei Opfer unter höchsterGeheimhaltung geborgen und gerichtsmedizinisch obduziert. Weitere gerichtliche Massnahmen unterbleiben. Wohin ihre Gebeine verbracht worden sind, ist bis heute nicht bekannt.

- 2011

- Bekanntwerden und Verbreitung der Forschungsergebnisse zum „Liebenauer Prozess“ aus dem Jahr 2003 von Univ. Doz. Barbara Stelzl-Marx aus dem Jahr 2003anlässlich der Planung des Kraftwerkes an der Mur.

- 2012

- Beginn derEigenrecherche vor Ort mit Öffnung und Foto-Dokumentation des NS-Kellers Andersengasse 32 – 34

- 2013

- Multitemporale Luftbildanalyse (Luftbilddatenbank Dr.Carls)mit Lokalisierung möglicher Massengräber. Diese Unterlagen werden von unserer Initiative dem Bundesdenkmalamt (BDA) zur Verfügung gestellt und dienen als Grundlage für weitere Maßnahmen durch das BDA.

- 2014

- Archäologisches (Vor-) Gutachten von Univ.Prof. Claudia Theune-Vogt,Dekanin der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät (nicht publiziert).

- 2015

- Luftbildfotogrammetrisches Gutachten, Dipl. Ing Fuxjäger / ADP- Rinner, Lokalisation der Verdachtsflächen auf +/- 50cm.

- Dokumentation der Reste zweier geöffneter und ausgeräumterBombentrichter (Wiki-Jugendzentrum, ehemaliger Konsum).

- 2015

- Ausweisung des gesamten Grünanger und des Gebietes vom Petersbach bis einschließlich Seifenfabrik als „archäologische Bodenfundstätte“.

- 2016

- Denkmalschutz des Kellers in der Andersengasse 32-34.

- 2017

- Archäölogische Grabungen im Rahmen der Baustelle zum Murkraftwerk.

- Umfangreiche Freilegung von Lagerstrukturen (Bunkeranlagen,Barackenfundamente, Fundstücke, Graffiti von Opfern / Tätern.

- Denkmalschutz Bunkeranlage mit Graffiti (überbaut durch Jugendzentrum).

- 2018

-

30.Jänner: Internationaler Holocaustgedenktag im steirischen Landtag.

Univ. Prof. Peter Gstettner verweist in seiner Rede auch auf die Opfer im Lager Liebenau. Zitat „…in Richtung Graz hätte Elie Wiesel vielleicht noch hinzugefügt: Kümmert euch doch endlich um die vergessenen Toten, die im Lager von Graz-Liebenau umgekommen sind, die irgendwo unter der Erde liegen, die jetzt mit neuen Wohnhäusern bebaut werden soll. Nicht die Toten von Mauthausen erfordern heute euer Partei-Ergreifen, sondern die „vergessene“, missachtete Würde der zugeschütteten „fremden Toten“ vor eurer Haustüre. Engagiert euch für das öffentliche Gedenken an jenen Orten, wo die Nachkommen der Opfer heute noch immer keinen angemessenen Ort für ihre Trauer haben.“ - März: Kamingespräche der GI zum Thema „Geschichte des ehem. Zwangsarbeiterlagers in Graz-Liebenau und die Todesmärsche durch die Steiermark im Frühjahr 1945“ im "Haus der Stille" in St.Ulrisch/Waasen. Dank an Pater Karl von der Franziskanischen Gemeinschaft in St. Ulrich am Waasen.

-

6.April: Gedenkveranstaltung:

Über 250 Teilnehmer*innen haben bei einem Gedenkspaziergang durch den ehemaligen Lagerbereich am Grünanger und mit dem berührenden Konzert des Pianisten Paul Gulda und dem Berndt Luef-Jazztett Forum Graz ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt, dass der Grünanger ein nachhaltiger Ort des Gedenkens geworden ist. Landtagspräsidentin Bettina Vollath dankt Rainer Possert für sein nachhaltiges Engagement: “Seit 6 Jahren setzen Sie alle Ihre Kraft ein, damit das Lager Liebenau nicht ein zweites Mal in Vergessenheit gerät… Wir alle müssen Sie dabei noch stärker unterstützen, dass auch für nachfolgende Generationen die Spuren der Erinnerung nicht weiter verblassen!“ Univ.Prof. Peter Gstettner, Mauthausen Komitee Österreich: „Auch das Verwischen und Unsichtbarmachen von Spuren hinterlässt Spuren. Die Erinnerung an das Geschehen wird auch als Gedächtnisspur von einer Generation zur nächsten weitergegeben.“ - Nov. 2018 bis März 2019: "Lager Liebenau. Ein Ort verdichteter Geschichte" – Ausstellung im GrazMuseum mit monatlichen Round Table-Gesprächen zum Thema, organisiert vom Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung, Beitrag der GI im Katalog: „Die Rolle der Zivilgesellschaft beim Gedenken an das Lager Graz-Liebenau“

- 2019

-

4. April: Gedenkveranstaltung mit über 200 Personen im JUZ-Grünanger: Alle Gedenk-Redner*innen bekannten sich gegen jede Form des Rechtsextremismus und Antisemitismus. Schauspieler Wolfgang Dobrowsky liest Zeitzeugen= berichte, untermalt von Blechbläser Christoph Wundrak.

Fotoinstallation Rainer Possert: „Bunker-Graffiti 1945“ zu den unter Denkmalschutz gestellten Wandmalereien von Opfern und Tätern in einem Bunker direkt unter dem Jugendzentrum. https://www.derstandard.at/story/... - November: Anzeige gegen "Wohnen Graz" sowie "Holding Graz" wegen Verletzung des Denkmalschutzgesetzes: Für die Errichtung einer Lagerhalle und zum Abriss von Baracken samt Fundamenten wurde weder Bundesdenkmalamt noch Archäologen informiert, über 10 Bodenareale in der ausgewiesenen „Archäologischen Bodenfundstätte“ sind wissentlich zerstört und verändert worden.

- 2020

-

Feber/März: Auffinden unbekannter ungarischer Zeitzeugenberichte zum Lager Liebenau, die wir von einer Dolmetscherin übersetzen lassen.

Die öffentliche Gedenkveranstaltung Anfang April muss wegen Covid entfallen. - "VON UNTEN im Gespräch: "Der Holocaust in Graz“ - eine Radio Helsinki Gedenkstunde mit der Gedenkinitiative Graz-Liebenau. Zum NACHHÖREN: https://cba.fro.at/451524

- August/September: Archäologische Funde bei Grabung des Fundaments für die Erinnerungstafel am Grünanger: Über 40 Schuhsohlen von Kindern und Erwachsenen, Kämme, Zahnbürsten, Glasperlen, Brillen, Geschirr, Sauerkrautdose, etc.

-

8.September: Presseaussendung zum Thema Missachtung des Denkmalschutzes: Der 2015 unter Denkmalschutz gestellte Keller Andersengasse 32-34, an dessen Wänden sich erhaltenswürdige Graffiti von französischen Kriegsgefangenen befinden, und in den Räumlichkeiten weitere Relikte aus der NS-Zeit wie Waschküche, orig. elektrische Leitungen, Metalltüren, etc. klassifiziert worden sind, wird systematisch verrümpelt. Die GI macht wiederholt “Wohnen Graz“ (GF Uhlmann) darauf aufmerksam, den Denkmalschutz nicht zu unterhöhlen.

Download Academia: Spuren französischer Zwangsarbeiter in der Andersengasse 32-34

Facebook Beitrag auf unsere Gedenkseite : https://www.facebook.com/LagerLiebenau - 12.September: Enthüllung der Erinnerungstafel am Grünanger und Filmpräsentation Regisseur Markus Mörth „Lager Liebenau - ein Ort verdichteter Geschichte“ Link zum Film: https://vimeo.com/456731847/8ae898afe0

- 22.Oktober: Verlegung der Stolperschwelle in Erinnerung an die NS-Opfer am Grünanger mit dem Verein für Gedenkkultur.

- 14.Dezember: Beginn der archäologischen Begleitgrabungen für den Bau neuer Sozialwohnungen am Grünanger. Die GI verweist in einer Presseaussendung, dass jederzeit mit menschlichen Knochenfunden zu rechnen ist.

- 2021

- 19. Jänner: Archäolog*innen finden in einem Bombentrichter aus dem 2. Weltkrieg in der Pichlergasse 8 menschliche Röhrenknochen.

-

29. Jänner: Nur 10 Tage später stoßen die Archäolog*innen auf eine Schädeldecke mit Einschussloch.

Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchungen: Die Knochen gehören zu einem einzigen Individuum und sind mehrere Jahrzehnte alt. Das Schädeldach weist ein 7 mm großes Einschussloch auf. - 7. April: Wegen Covid „verkleinerte“ Gedenkfeier für die NS-Opfer bei der Erinnerungstafel nahe des Maria-Cäsar-Parks mit rd. 70 Teilnehmer*innen. Es sprechen Univ. Prof.in Dr. Barbara Stelzl-Marx, L. Boltzmann für Kriegsfolgenforschung, HR Dr. Heinz Anderwald, israelitische Kultusgemeinde Graz und Dr. Rainer Possert, Gedenkinitiative. Musikalische Umrahmung: Christoph Wundrak, Flügelhorn.

- Juni 2021 Anzeige der Gedenkinitiative wegen Unterlassung von Fundmeldungen und Veränderung der Fundstellen auf dem Areal der Kirchnerkaserne, wo ein weiteres Wohnbauprojekt auf dem als „archäologische Bodenfundstätte“ ausgewiesenen Gebiet errichtet wird. Daraufhin werden archäologische Begleitmaßnahmen beauftragt.

- September 2021 Beginn des Opfersuch-Projekts nach weiteren Opfern am Grünanger mit Archaeo-Dogs-Leiter Prof. DI Dietmar Kroepel aus Bayern und seinem Knochenspürhund Flintstone. Die Prospektionen (Grob- und Feinsuchen) im ehemaligen Lagerbereich sind vorerst bis Sommer 2022 geplant.

- 2022

- Jänner 2022: Weitere Prospektion mit dem Knochenspürhund an mehreren Verdachtsflächen am Grünanger. Erstmals konnte eine Begehung des Kindergartenareals in der Andersengasse mit Genehmigung der Stadt Graz stattfinden.

- 12. Feber 2022: Pressekonferenz anlässlich archäologischer Bodenuntersuchungen mit dem Knochenspürhund am Grünanger/ ehemaliges Lager Liebenau und Präsentation erster Ergebnisse aus dem Archaeo-Dogs Gutachten. Hund zeigt mindestens 7 Grabstellen an. Gespräche mit der neuen Stadtregierung über die weitere Vorgangsweise in Sachen Opfersuche beginnen Ende Feber.

Literaturangaben:

Eleonore Lappin-Eppel, Ungarisch-Jüdische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Österreich 1944/45: Arbeitseinsatz - Todesmärsche -Folgen, Wien 2010

Barbara Stelzl-Marx, Der „Liebenauer Prozess“: NS-Gewaltverbrechen im Spiegel der steirischen Nachkriegspresse, in: Verein zur Förderung justizgeschichtlicher Forschungen und Verein zur Erforschung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen und ihrer Aufarbeitung (Hg), Justiz und Erinnerung. Nr. 7/ Februar 2003, S. 2-12.

Barbara Stelzl-Marx, Das Lager Graz-Liebenau in der NS-Zeit. Zwangsarbeiter – Todesmärsche – Nachkriegsjustiz. Graz 2012.

Gabriele Czarnowsky, Überwiesen vom Lagerarzt. Zwangsarbeiterinnen des Lagers Liebenau als Patientinnen der Grazer Universitäts-Frauenklinik und das „Camp Hospital“ der Steyr-Daimler-Puch Werke, Graz in: Historisches Jahrbuch der Stadt Graz, Graz 2018 http://www.leykamverlag.at/shop/files/Leseprobe/Blick-ins-Buch-GeschlechterGeschichten.pdf??XTCsid=1a78c2d25a1342c8d517b20eb93395cc

Heimo Halbrainer, Das Lager in Graz Liebenau, https://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsarbeiterlager_Graz-Liebenau

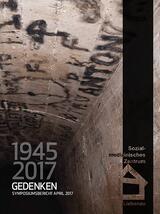

1945 - 2017 Gedenken - Symposiumsbericht

Symposiumbericht-2017-.pdf

1945 - 2017 Gedenken - Symposiumsbericht

Herunterladen Achtung: Diese Datei enthält unter Umständen nicht barrierefreie Inhalte!

pdf, 4.8M, 01.04.2018